FAQs zur Geschichte

Welche Bedeutung hatte Flachs für den Bregenzerwald?

Der Anbau von Flachs und Leinen begann in der Bodenseeregion bereits im 8. Jahrhundert und im 12. Jahrhundert wurden daraus bereits hochwertige Stoffe produziert. Die Bevölkerung des Bregenzerwaldes baute selbstständig Flachs an, spann ihn zu Garn und verkaufte ihn weiter an Händler:innen. Die klimatischen Bedingungen waren ideal und an der Produktion war die ganze Familie beteiligt. So steht es bereits in der Embser Chronik, dem ältesten Buch Vorarlbergs: „Weib und Mann alle trefflich wohl spinnen und es ist den Männern kein Spott, besonders in den Dörfern.“

Abbildung: Holzschnitt aus der Embser Chronik von Johann Georg Schleh von Rottweyl (1616), dem ältesten Buch Vorarlbergs

Was änderte sich in der Textilproduktion im 17. Jahrhundert?

Im 17. Jahrhundert löste das Verlagssystem das in Leinenregionen davor herrschende Kaufsystem ab. Während beim Kaufsystem die lokalen Produzent:innen selbst über Verarbeitung und Preis entschieden, wurde im Verlagssystem die Arbeit in ländliche Haushalte in Vorarlberg und der Ostschweiz ausgelagert. Zwischenmeister:innen, sogenannte Fergger, organisierten die Rohstofflieferung, Qualitätskontrolle und Bezahlung. Diese dezentrale Struktur führte zu einer großen Produktivitätssteigerung.

Abbildung: Irene und Elfriede Gutscher bei der Flachsernte beim Hardthof (1938)

Fotograf Gerhard Gutscher, Quelle: Eberhard Gutscher, agd-markgroeningen.de

Wie beeinflussten die Klimaveränderungen die Landwirtschaft?

Im 16. Jahrhundert nahm der Export von Wein und Getreideprodukten aufgrund klimatischer Veränderungen ab. Bauern in Bergregionen wie dem Bregenzerwald spezialisierten sich daher verstärkt auf Viehwirtschaft und die Produktion von Milchprodukten.

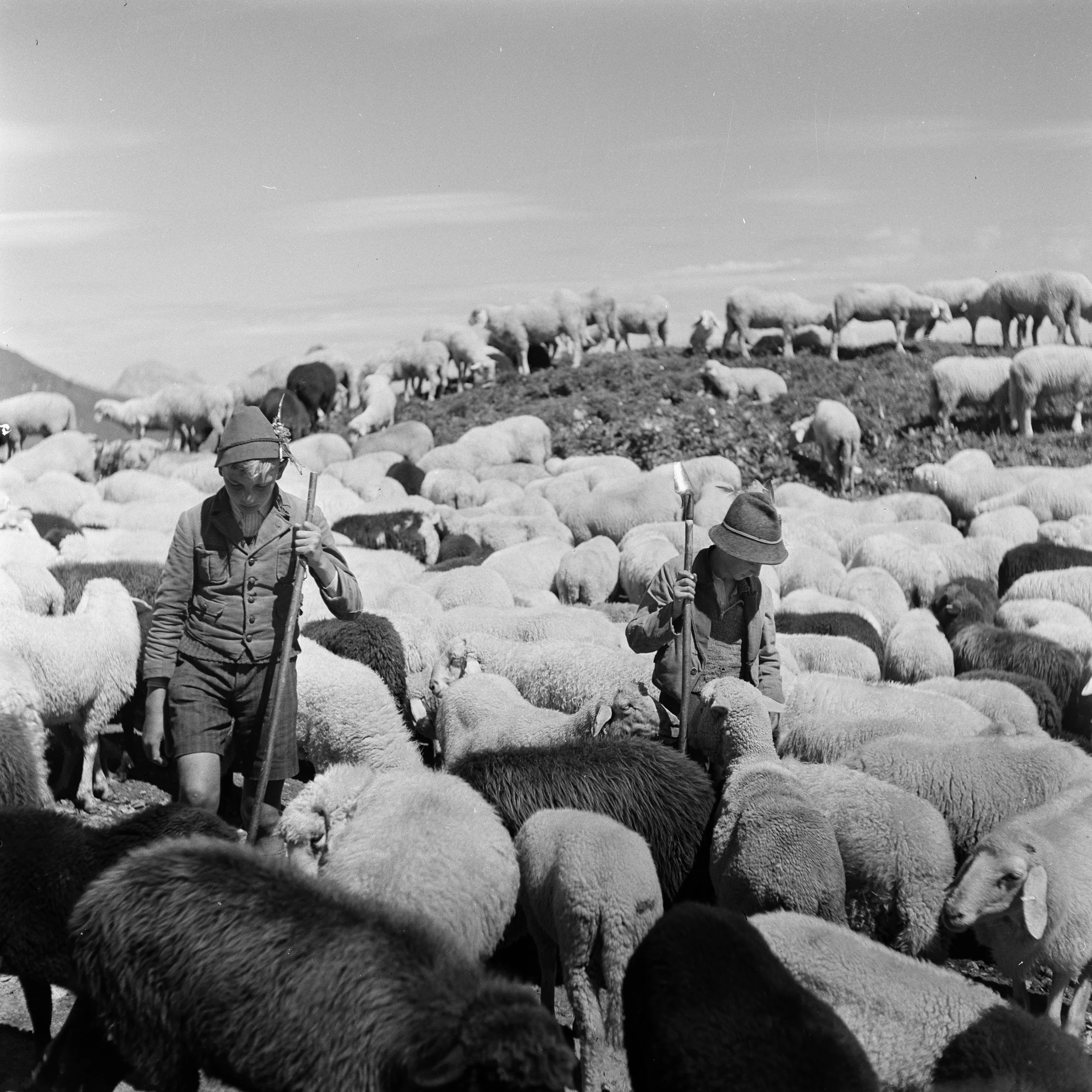

Abbildung: Schafherde auf der Alpe Schadona, Schoppernau (1920–1961), Sammlung Franz Beer (Naturschau), pid.volare.vorarlberg.at

Wie entwickelte sich die Stickerei im Bregenzerwald?

Die Kettenstickerei wurde und wird traditionell für die Trachtenherstellung genutzt. 1763 kamen Schweizer Sticklehrmeisterinnen mit einer neuen Sticktechnik nach Schwarzenberg im Bregenzerwald. Die Plattstickerei ermöglichte feinere Muster und führte zu einer wirtschaftlichen Blütezeit der Handarbeit, bevor später die Handstickerei durch Maschinen verdrängt wurde. Zu dieser Zeit arbeiteten viele Frauen für Kaufleute aus St. Gallen oder Appenzell.

Abbildung: Bilder aus dem Bregenzerwald – Ausschnitt aus dem Satireblatt Der wahre Jakob (1886)

Warum wurde die Heimarbeit von der Kirche kritisiert?

In einem Bericht aus dem Jahr 1829 kritisiert ein Pfarrer die Luxussucht der Heimarbeiter:innen. Mit der Stickerei verdiente die Bevölkerung des Bregenzerwalds gutes Geld. Zusätzlich waren die Stickstuben ein Ort des sozialen Zusammenkommens. Es wurde Wein getrunken, gegessen und politisiert. Im Vergleich zu anderen Tälern in Vorarlberg existieren zu der Zeit einige Witwen- und Geschwisterhaushalte, die durch die Handarbeit finanziell unabhängig waren. Die Kirche sah darin eine Bedrohung der traditionellen Ordnung.

Abbildung: Frau am Spinnen und Pfarrer in einem Bauernhaus, Schwarzenberg (1920–1943), Sammlung Franz Beer, pid.volare.vorarlberg.at

Wie änderten sich die Arbeitsbedingungen durch die Industrialisierung?

Von den Nebenwirkungen der Mechanisierung blieb auch Vorarlberg nicht verschont. Innerhalb von nur dreißig Jahren änderten sich die Arbeitsverhältnisse fundamental. Die gesellige, gemeinsame Tätigkeit entwickelte sich zum prekären Elend der Heimarbeiter mit langen Arbeitszeiten, geringer Bezahlung und auch Kinderarbeit.

Abbildung: Bilder aus dem Bregenzerwald – Ausschnitt aus dem Satireblatt Der wahre Jakob (1886)